日々の出来事や写真、過去の小文、その他諸々を取り上げます。

表題はホームページのタイトル候補だったのですが、咽(喉の上の方)、喉(喉の下、首のあたり)ということで落選しました。しかし因業に音が同じなので、わがままでかたくなな性格の自身にふさわしいと思い表題に復活させました。

FC今治のこと

三年前のことです。職場で釣り大会が行われることになり、1週間前に会場の桜井海岸に下見に行きました。私の日常生活は大雑把で、行き当たりばったりですが、釣りに関してはいつも用意周到で慎重です。新しい釣り場に釣行する場合は、必ず下見に行き、地形や海岸の様子を観察してから、対象魚を絞り、針の種類や大きさ、仕掛けや餌を決めるようにしています。

当日、最寄りの「桜井ふれあい海浜広場」の駐車場に車を止め、海岸に向かって歩いていると、途中にあるサッカー場で大学生チームが試合をしていました。20人ぐらいのサポーターもいて、その中で太鼓を叩いて応援している男をよく見ると会社の同僚です。早速、寄道して試合のことを聞くと応援しているのは大学チームではなくここがホームグラウンドの「FC今治」で対戦相手は徳島のチームだと言います。

「FC今治」は「四国サッカーリーグ」に所属するアマチュアチームです。国内のサッカーリーグの格付けはJリーグ(J1→J2→J3)→JFL→四国サッカーリーグ→愛媛県リーグ1部・2部の順で、一つ下「愛媛県リーグ1部」には「松山大学」や「愛媛大学」などの学生チームも所属しているので、大人ばかりのチームとしては一番下のクラスです。このホームグラウンドにも観客席はなく、スコア―ボードは手書きの黒板です。

そのうちに、勤め先が夏休みに実施した「地域イベント」に「FC今治」の選手数人がボランティアで参加し、子供達にリフティングを教えてくれたこと、その時の選手の印象も「地味な大学生風」だったことを思い出しました。

ところが、この四国の片隅でひっそりと活動していたチームに奇跡が起こりました。昨年11月「元ナショナルチーム監督の岡田武史氏がFC今治のオーナー兼社長に就任」というニュースが流れ、その中で岡田元監督は、「10年後にはJ1で優勝争いできるようなチームをつくりたい」という壮大な目標を語っているのです。

「うそやろ」と思っていたら、年が変わり市長も参加して歓迎会が行われたところを見ると、夢ではなさそうで、「FC今治がいつあの桜井のグラウンドを卒業できるのか?」という将来の楽しみもできました。

3月からはプロを目指す女子中学生を英才教育する「JFAアカデミー今治」も市内に開校します。今治は突然サッカーで注目される町になりましたが、考えてみれば、冬暖かく、雪も降らず、年間を通じて晴天が多いわりには、夏の水不足の心配がない当地は、サッカー向きの土地かもしれません

ちなみに、釣り大会では、下見で目をつけておいたポイントで釣り上げた28㎝の青ギザミをが大物賞となり、景品としてビール1ダースを獲得しました。

今年は何が釣れるかな?

子供のころからいろいろな釣りをしてきました。高校生の頃はルアーをやりましたし、舟釣りの経験もあります。しかし、磯釣りやアユ釣りなど道具にも釣行にも金のかかる釣りは経験がありませんし、遠くに遠征することもなくせいぜい神戸周辺の川・池、港、淡路島など安上がりなところで済ませていました。

30代以降は神戸港ポートアイランドの防波堤に通い詰めていました。私はあちこちの釣り場に行かず、一か所に通うのが好きで、今治に来てからも職場の釣り大会で桜井海岸に釣行した以外、今治港の船着き場か防波堤にしか行っていません。

さて、シーズンを通して一か所で釣っているとポイントはもとより季節ごとに釣れる魚種もよく分かります。そして、神戸港や今治港などの狭い水域でも食物連鎖のバランスが崩れることがあるようで、今治港では、昨年はバリコ(アイゴの子供)、一昨年はカタクチイワシ、三年前はサヨリが大量発生しました。

神戸港においてもサンバソウ(石鯛の子供)、サッパ、バリコなどが大量発生した年があります。しかし、不思議なことに翌年になるとその魚種はかき消したようにいなくなってしまうのです。

春のシーズン到来が待ち遠しいこの頃ですが、今年はここ2年間不漁だった鰺が、そこそこ釣れそうな予感がするですが、どうでしょうか?

父の趣味

父の趣味は釣りと謡曲、ハーモニカでした。釣りは私におぼえさせることが目的だったようで、中学生になると「一人で行け」と言って、自身はやめてしまい、謡曲一本になりました。

所属していたのは50年以上の歴史を持つ謡曲同好会で、指導は人間国宝の豊嶋弥左衛門氏。同輩は古参の自信家ばかりで、若き日の金剛永謹氏(現金剛流宗家)が代稽古に来た時など、皆が「お前のような小僧の稽古が受けられるか」と怒り出し、追い返したという伝説もあるそうです。※宗家=家元の事

父も人間国宝に習っていることが自慢でしたが、先生は偉いのに、才能がないのか腕前は全く向上せず、家で謡の練習が聞こえてくると、家族から「また、牛が鳴きはじめたわ」「先生の謡はよく分かるけどお父さんはなに言っているのか全然わからないわ」とか言われ、評判は散々でした。

私も「運動にもなるし、仕舞でもやった方がええんちゃうの」と言ったことがあります。しかし、何を言われても気に留めることもなく「観世の謡本は楷書やけど、金剛は行書で読みにくいんや」と自身の腕前とは関係ないことをぼやきながら「もーもー」やっていました。

晩年は、練習が面倒になり、友達から誘われたこともあってハーモニカに趣味が移りました。その父もすでになく、謡曲同好会もどうなったのか、時代の流れは速いものです。

月釜(つきがま)の正客 (その2)

席入りすると、まず、床の間、次に釜を拝見し、席に向かいますが、歩行ルートはうろ覚えなので「頭痛さん」のアドバイスに従います。

御詰めが着席し、茶道口が開くと亭主が登場しました。「亭主と正客とどちらが先に挨拶するんやったかな・・・」と考える間もなく、「頭痛さん」が小声で「ごあいさつを受けて・・・」と発言、つられて「ごあいさつをう・・・」と言ってしまいました。「風邪」さんが噴き出す声が聞こえ、他の相客も笑いをこらえているようです。

挨拶の次に行う「床の掛軸」についての「問答」も「頭痛」さんの小声を真似します。その様子は「船場吉兆」の記者会見で女将が息子に小声でセリフを伝え、息子がしゃべるのと全く同じです。

その間「中座」さん「風邪」さん「あわてもの」さん達はめんどくさい「正客」や「御詰め」を外れた茶会がよほど気楽なのでしょう、おしゃべりして、楽しそうです。「腱鞘炎」さんも普通に茶碗を持っていただいていますが、痛みは全くないようです。

あわれな私は「操り人形」を延々と行い、なんとか「薄器と茶杓の拝見」までたどり着き、「最後の御挨拶」も終わり、ようやく茶会も終了しました。

外で「頭痛」さんにお礼を言っていると、相客の皆さんは「正客は一番ええお茶碗で飲めるから、なってよかったね」「最初やから失敗してもしょうがないね」「何度かやったらなれるものよ」などと好き放題を言って帰ってゆきました。

その頃になって、OLさんがようやく出てきて「大変やったね」と慰めるので「出てくるのが遅い、もっと早く助けに出てこい」と怒りたかったのですが、疲れ切って相手をする気力もありません。

続いて亭主役の先生も登場し「せっかく来ていただいたのに無理やり正客にさせられてしもて、えらいすみません。正客の譲り合いは、なんとかせなあかんと毎回思いながらいつもこんなことで・・、正客になって失敗すると後で悪口言われるのが怖いからなりたがらへんし・・」などと言い訳をします。

「だからと言って、スケープゴートにされた人間はかわいそすぎると思いませんか?」と腹の虫はおさまらないのですが、仏頂面したまま帰るのも大人げないと思い二人と少し話をしました。

席入りの混乱は毎回のことで、一昨年の「月釜」では、待合で正客が決まらないまま席入りの時間になり、入口のある縁側まで来て、もみくちゃになって譲り合いをしている内に、一人が弾き飛ばされて転落し、沓脱石に激しく顔面を打ちつけ前歯が折れたそうです。

「サスペンス劇場なら後頭部を打って死ぬところやな」とつぶやきながら足取り重く帰宅しました。

月釜(つきがま)の正客 (その1)

-今回は茶の湯の話なので、未経験の方のために専門用語に註を付けました-

平成元年頃の話です。実家の近所に住んでいる知合いのOLさんから「御茶の先生が近くの神社の茶席で月釜(つきがま)を掛ける(註1)ので来てほしい、切符はただであげる」との誘いを受けました。当時、私はOLさんが通っている教室とは違う「茶の湯教室」に入門したばかりの初心者で、稽古に悪戦苦闘しており、本番の茶会はうんと先だと思っていたので、「月釜」と言う言葉にぐっと魅かれて出かけることにしました。「月釜」は「大寄せ」(註2)で行われるので、当日、待合(註3)に居合わせた人がその場で話し合って席順を決めます。しかし、このシステムこそが私の悲劇の原因になったのです・・・。

さて、当日、玄関で案内をしていたOLさんに挨拶をして、受付で切符を渡すと、待合に指定された「控の間」に案内されました。そこにはいかにも茶の湯キャリアが長そうな、和服の中年女性7人が輪になって座わり、小声で「正客(しょうきゃく)」(註4)の譲り合いをしています。私は輪から少離れて座りました。

しばらくすると、受付の人が来て「前席が終わり近づきましたが、新たな御客様はは来られませんので、御席入りは8人でお願いします」と告げました。その途端、7人が一斉に私の方を向き「男の方が一人やから御正客お願いします」と言いだしました。

私はびっくりして「私は茶を始めてまだ1年たたないんです。絶対無理です」と答えて、一番近くの人に「ぜひ御正客をお願いします」と頼みましたが、「いえいえ私はこのとおり腱鞘炎でございます。茶碗を落とすかもしれませんので、あきません」と包帯をした両手を突き出して見せ、他の人も「急な用事で中座するかもしれまへん」「今日は頭痛で」「風邪で」「あわてもので」などと口々に逃げ口上を述べたてます。

その時でした、逃げ口上を言わなかった一番若い人が意を決した声で「私は大寄せで正客を2回続けてやりましたので、今回はお詰め(おつめ)(註5)をやらせてもらいたいと思います」と発言しました。6人は急に黙って目を見合わせ、うなずき合ったところをみると発言者の「御詰め」就任はを認められたようです。

そうこうするうちに、先席が終了し、御客がぞろぞろ退出してきましたが、正客はまだ決まりません。すると先ほど「頭痛で」と言っていた人がこちらへ来て「私が次客となってしっかりアドバイスするから頼むから御正客をやって下さい」と何度も頭を下げます。私は「どうかご勘弁を」と繰り返し辞退しましたが、今度は全員でこちらを向いて「御正客を」「「御正客を」の大合唱が始まりました。

OLさんに助けを求めようと部屋の入り口から玄関周りを見回したのですが、肝心の時に姿がありません。時間は刻々過ぎていきます。とうとう大合唱に根負けして、「もうどうでもええわ、恥かいても」と思い、「私がやります」と宣言、正客で席入りすることが決まりました。(続く)

註1 寺や神社、公共施設などに付属する茶席で、定期的に行われる茶会のこと。「茶の湯」の一般普及が本来の開催理由ですが、実際、訪れるのは入門している人がほとんどです。亭主は抹茶各流派(表・裏千家、遠州流など)の先生が当番で行うことが多いのですが、煎茶の先生が亭主を行うこともあります。なお、亭主になって月釜を実施することを「月釜を掛ける」と言います。

註2 「広間を茶席とし、御菓子と薄茶一服が供される」という簡単な形式で行われる茶会のことです。参加希望者は事前に数百円の切符を買って、当日実施時間内に会場に出向きます。御客が一定の人数になると入室(席入り)して御茶をいただきます。切符を持った人が次々に来るので一日に何回も茶が点てられます。

註3 本来は席入前や中立(前席と後席の間)の時間を過ごす茶室とは別の施設の事をいいますが、「大寄せ」の場合、茶席と同じ建物の「控の間」を便宜的に「待合」として使うことが多いのです。

註4 茶席で最も上座(亭主の近く)に座る客のことで、客側のリーダーとして亭主の手前に作法通り対応し、タイミングに合わせて挨拶をしたり、茶道具や掛軸、茶花の名前や由緒を聞いたりする大変難しい役どころで、熟練者が行います。

註5 茶室で一番末席に座る客のことで御茶碗・菓子器を返したり、入口の開け閉めをしたりします。正客ほどではないのですが面倒な役どころです。

鉄道の話(4)一枚物の時刻表

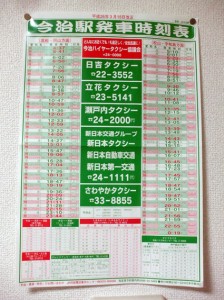

中学生の頃(昭和40年代後半)夏休みに舞鶴市内の親戚宅に泊まりに行くと玄関に「西舞鶴駅と東舞鶴駅」の列車の発着を記した「一枚物時刻表」(写真参照)が貼ってあったのが、このタイプの時刻表の初見でした。昭和50年代に家族旅行で泊まった城崎温泉の旅館のフロント横にも同じ形式の「城崎駅時刻表」が貼られていて、その後も各地で見かけましたが、疑問に思っていたが2点ありました。

①どこで売っているのか?売っていないとしたらどこで配られているのか?

②どこが刊行しているのか?スポンサーはいるのか?

見かけるたびに疑問を持つのですが、なぜか、いつも関係者に質問する機会を逸してしまうのです。しかし特に重要なことでもないので、調べることもなく、しばらくすると忘れてしまう。その繰り返しがずっと続いてきました。ところが今治に来たおかげで、疑問が一挙に解決する出来事に遭遇しました。

まず①については、予讃線のダイヤが改正された当日の新聞に今治駅の「一枚物時刻表」が新聞広告と一緒に折り込まれていました。値段はただで、折込広告と同じ扱いでした。

②については、右上に「今治駅監修」と書かれていることからJR四国が刊行にかかわっていることは間違いありませんが、時刻表の中央部を見て下さい。そうです、スポンサーはタクシー会社だったんですね。確かに駅とタクシーはセットですもんね。

タクシー会社がスポンサーということからでしょうか、JRと競合する長距離バスやフェリーの時刻表も堂々と掲載されています。しかし、タクシーと競合する路線バスの時刻表は、やはり掲載されていませんでした。

私は前職の頃、仕事で日本各地に調査に出かけ、1か所に長期間逗留したこともありますが、新聞は取っていませんでした、今治に単身赴任して、初めて地方誌を購読し、

たまたまダイヤ改正があったので、長年の疑問が解決したというわけです。

大したことではありませんが、その夜はひっそりと祝杯をあげました。

利休は生きていた その(2)-りきうのちやにて御ぜんもあかり-

逐電した利休は、早くも翌年、秀吉の前に現れます。文禄元年(1592)五月六日、朝鮮出兵のため肥前名護屋城(佐賀県)に滞在していた秀吉は大坂城の生母「大政所」に「きのふ、りきうのちやにて御ぜんもあかり、おもしろく、めでたく候」(昨日、利休の点てた茶を飲み、御飯をいただきました。相変わらず利休の手前は見事で、めでたいことです)という手紙を送っています。

また、桑田忠親氏によると秀吉が京都所司代(京都市長のような役職)の前田玄以に同年の十二月十一日付で送った手紙が残っており「ふしみのふしんの事、りきうにこのませて、ねんごろに申つけたく候」(伏見城の建設については、利休に設計させることを念入りに命令するように)という内容が記されているそうです。

利休が生きていたという証拠はこのように存在するのですが、「利休は秀吉に逆らって怒りをかい、切腹させられた」というドラマチックな話が間違って広く普及してしまったので、これら手紙は曲解されるか、無視されています。

中村教授の発表は、この現状に大きな一石を投じたのです。

-最後に名護屋城に呼び出された利休と秀吉の会話を私なりに想像してみました-

秀吉 やっぱり、おみゃーの茶じゃにゃーと旨くねえだがや。茶がうみゃーと飯もすすむでよ。

利休 えらいすいまへんでしたお粗末な点前で。実は殿下に御許しいただくのを待ってましたんや。

秀吉 伏見城の設計のことは前田からあらためて命令させるから、うまいことやってちょー。

それから息子らのことも心配せんでええ。二・三年隠れてから出てきたらゆるしてやるでよ。

「利休が太閤に逆ろうて、太閤の嫌いな茶碗ばかり使こうとる」とかいうやつが出てくると

わしも太閤の体面ちゅうものがあるから困るでよ。

そんな訳で理由をつけてちょっと隠れてもろうたけど、

これからはちょくちょく茶を点てに来てちょー。

利休 いつでもお呼びください。ええお茶と茶道具を用意してすぐに駆けつけますさかい。

-ちょっと猫語でしたかね?-

利休は生きていた その(1)-木像の磔-

科学の世界ではiPS細胞やらSTAP細胞?やら常識をゆるがす発見が相次いでいますが、文化系も負けてはいません。昨年の「茶の湯文化学会」において文教大学の中村修也教授は「千利休切腹の史料学的研究」という表題で衝撃的な発表を行いました。

その、内容は「天正十九年(1591)二月二十九日に切腹したといわれている千利休は実は切腹しておらず、姿をくらましただけで、その後も生きていた」という驚くべき展開です。

中村教授によると「都の公家の天正十九年二月二十五日・二十六日付日記」には「利休の木像が一条戻橋で磔にされたこと」と「利休は逐電(逃げて姿をくらますこと)したこと」のみが記されており、当時都に滞在していた伊達家の家臣が実際に見聞したことを記した手紙にも「大徳寺の山門上にあった利休の木像が秀吉の命により一条戻橋で磔にされた」とあるだけで利休自身切腹の記事はない。逆に「利休が天正十九年二月二十九日に切腹した」と記述するする文書は「信憑性が低い」としています。

熊谷直実や荒木村重などの著名な武士は逐電しても、後に許されているので逐電した利休も後に許されたかもしれません。

しかし、太閤の権威に負けず、「こびる」ことも「へつらう」こともなく、最後まで茶の湯の独自性を守り通して切腹したはずの利休が、生きていたとなると歴史が大きく変わります。逐電した利休はいったいどうなったのでしょうか。 (つづく)

釣りを始めた頃

小学校2~3年の時、父に須磨海岸に連れて行ってもらったのが始めての釣行でした

須磨海岸に行くには国鉄灘駅(現JR、当時父は省線と呼んでいました)から電車に乗り須磨駅で降ります。駅は当時としては珍しい橋上駅で、まず北側階段を下り駅前の餌屋でゴカイを猪口に一杯買い、駅に戻り南側の階段を下りると、もうそこは海岸で、適当な場所に行き荷物を下ろし、釣座をつくります。

仕掛けは、「先端にイチジク型の錘の付いた太い凧糸約1mにハリスが2本付いている」もので、これを頭の上で鎖鎌の分銅のように回し、タイミングを測って、手を離すと、遠心力で遠くに飛んでゆきます。錘が海に落ち着床するとゆっくり手で引き戻しながら魚信をとります。

最初の頃は、投げ込みは父で私が引っ張るという具合でやっていましたが、その内、父は「6角形に面取りされた木製の投げ竿」と「オリムピック社製のスピニングリール」を買って来て使いだしたので、私は手釣りの仕掛けを譲ってもらい、遠くには飛ばないものの自分で投げ込んでいました。当時は船舶の廃油排出規制が不十分で海岸のあちこちには船が垂れ流した油の塊がありうっかり踏むととるのが大変でした。海水も濁っていてゴミが沢山打ち上げられていました。

釣果は、朝から夕方まで頑張って十数尾程度で、最も多い魚は体長10~15㎝程の「テンコチ」でした。ぬめりがある上に首にとげがあり、大きな口で針を丸のみしてしまうので、釣れてもあまりうれしくありません。「キス」も小型しか釣れませんが「テンコチ」よりはましです。「カレイ」も10㎝程のミニサイズでしたがめったに釣れないのでかかると大喜びしました。

父は戦前、祖父から釣りを習ったと言っていました。祖父は晩年、陶芸に打ち込んでおり、私が小学校3年生の時に亡くなったので、一緒に釣りに行ったことはありませんでしたが、私が生まれる前はよく須磨海岸に釣りに行ったそうです。しかし、釣り糸のもつれをほどくのが苦手で、釣行から帰ると「釣りをしているより糸をほどく時間の方が長い」と必ず同じ愚痴を言うので、家族は苦笑していたようです。

当時の釣糸は昆虫由来のテグス(オオクスサンという蛾の幼虫から取る生糸のようなもの)で「水に漬けるともつれがほどけやすい」言われており、糸を海水に漬けてはもつれをほどいていたのでしょう。

近年、神戸の海は大阪湾岸の下水道普及が進んだため、吃驚するほどきれいになりましたが、皮肉なことに水中の栄養分の濃度が下がり、漁獲高は減少しつつあります。

鉄道の話(3) エコ列車

新年 あけましておめでとうございます。

12月は、世間の皆様よりはるかにゆったり暮らしている私にしてもそれなりに忙しかったようで、新作アップの間が随分開いてしまいました。久しぶりの拙文です。どうぞ、御笑覧下さい。

先日、民放テレビのワイドショーで「衝突や追突の時、一番前の車両の危険度が高いので、電車はなるべく後ろの車両に乗った方が良いです」などと、のたまわっている交通評論家がいました。

予讃線の昼間の「普通電車」や「普通気動車」は、大抵「1両編成ワンマン運転」なので、評論家氏の言う通りなら、列車の後ろにぶら下がればいいのでしょうか?こういう場合「(東京で)電車に乗るときは・・・・」と地域を限定して発言すべきで、とにかく都会中心の話しかできない人は困ったものです。

なお、都会の人たちに申し上げますと「1両ワンマン普通」が「無人駅」に停車した時、乗客は「1両目後方の扉」から乗車し、整理券を取ります。目的駅に着くと運転手に乗車賃を払い、その「横の扉」から下車します。たまに走っている「2、3両編成の普通電車(気動車)」でも無人駅に停車する場合「1両目」の扉しか開閉しないので御注意下さい。

さて、予讃線では夜更けになると驚くべき「普通電車(気動車)」が運行されます。なんと先頭車の車内灯だけ点灯し、後続車両は真っ暗なのです。そして、2両目への連絡通路は固く閉じられています。なぜこんな電車を走らせているのでしょうか?その理由として以下のことがあげられます。

①夜更けになると、翌朝のラッシュに備えるため車庫のある始発駅に車両を移動させる必要があるが、予讃線では夕方のラッシュ時以降、運行本数がぐっと減るので、始発駅に向かう「普通電車(気動車)」は必然的に多数連結車になる。

②夜更けなので、乗客は少なく、昼間と同じ1両で十分対応できる。

③2両以下を点灯・使用すると、照明の寿命が短くなり、床や座席も汚れるので、余分な車両はシャットアウトし、1両だけの使用で運行した方が合理的である。

そんなわけで、「エコ列車」は今日も夜更けの伊予路をひっそりと走り続けています。